Desgarradoras imagenes del terremoto en México (FOTO)

La gente grita, llora en silencio, levanta puños, reclama, duerme debajo de un árbol, se tapa con una manta. Lleva demasiados días en carpas frente a un edificio destruido que les rompe el alma.

Hay familiares en calma, confiados en que allí adentro todavía hay vida. También están más de 1.000 voluntarios, 300 socorristas de distintos países, médicos, soldados, policías. Hay estrés y tensión. Y dolor. Hay decenas de familias que esperan, pero cada vez son menos porque pasa el tiempo y logran ir sacando cuerpos.

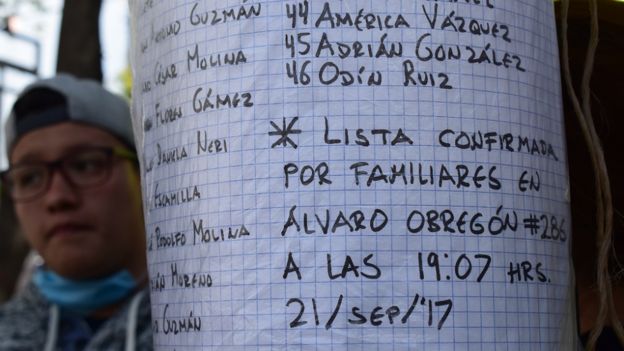

La zona del edificio que se ha convertido en el emblema del largo operativo de rescate que continúa a 10 días del terremoto en México —ubicado en el 286 de Álvaro Obregón, en la colonia Roma de la capital— es un mar de tiendas y de calles cortadas, de incertidumbre y de angustia, de esperanza y desesperación.

Derechos de autor de la imagenJUAN PAULLIER

Derechos de autor de la imagenJUAN PAULLIERAquí fue donde el sismo del 19 de septiembre se ensañó con más rabia: 41 muertos y la cifra será mayor. Este fin de semana, unas ocho personas todavía se encontraban debajo de los escombros y las autoridades dicen que ya no hay posibilidades de encontrarlos con vida. Pero sus familias todavía esperan.

«No puedo creer que mi hijo esté ahí»

Adrián Moreno tiene 26 años y está en algún lugar entre una montaña de escombros donde en lo alto decenas de personas se pasan baldes de mano en mano, sacan restos de paredes y techos, remueven grandes bloques de concreto con una enorme grúa, hacen mediciones, calculan pesos, meten perros, usan equipos. Como sea, buscan, porque ahí afuera hay quienes esperan a los de adentro.

Es sábado. Cuatro días después del sismo. Su hermano Daniel, tres años mayor, mantiene el espíritu fuerte. Piensa que está con vida. Con su padre, Daniel, se turna para vigilar de cerca las labores de rescate. Su madre, Susana, al igual que muchos familiares de otros atrapados, muy frágil y exhausta como para hablar, espera en su carpa.

«Mi papá nunca había llorado. No lloró cuando se murió su mamá, no lloró cuando murió su papá. En el momento que entramos juntos a ver el edificio colapsado soltó el llanto, diciendo: ‘No puedo creer que mi hijo esté ahí. No lo puedo creer'». No se hablaron —no hacía falta—, lo agarró del brazo y lo acompañó en el llanto.

«Creo que sigue con vida. Hay gente que ha sobrevivido a situaciones peores y por un período más largo», dice Diana —amiga de Adrián, atrapado en algún lugar del cuarto piso—, «por cómo es él, me lo imagino pensando distintas maneras de ayudar a los demás, con una actitud positiva y buscando maneras de salir de ahí».

«A todos nos da miedo entrar porque no estamos preparados para esto, existe el riesgo de que caiga, de que pase algo, pero por ayudar hasta el miedo te ayuda a continuar»

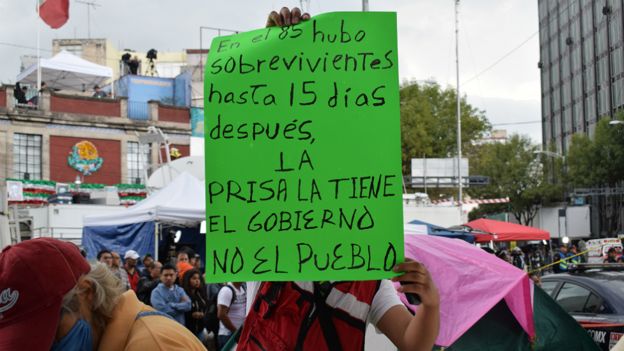

En la madrugada del domingo, Daniel lamenta que no haya venido ninguna autoridad del gobierno a hablar con los familiares, a atenderlos, a preguntar qué necesitan. «Quizá no vienen por miedo a la crítica», pero dice que hay que mantener la cabeza fría y evitar pelear por nimiedades.

Su madre, cuenta, asegura que Adrián está «vivo sí o sí» y que «no hay otra posibilidad». Él se debate entre el corazón optimista y la razón realista, consciente de que no puede descartar que lo encuentren sin vida.

Adrián trabaja en recursos humanos de una empresa, estudia psicología social, describe Daniel, «come como solamente él sabe, siempre quiere más, es muy fanático de la música, tiene un carácter fuerte».

Derechos de autor de la imagenJUAN PAULLIER

Derechos de autor de la imagenJUAN PAULLIERDebajo de las lonas que desde el martes son su hogar hacen chistes y lloran, rezan y duermen, se enojan y sufren, lo recuerdan y lo piensan. «Tengo miedo de que no regrese, tengo miedo de no ser el sostén que esperan mis padres, o el sostén que yo quiero ser para ellos, me da miedo».

«Quería poder salvar gente»

En un lateral del improvisado campamento de los Moreno cuelga una lona con una foto: «Adrián, eres un guerrero! Tu familia, tus amigos y Darío, te estamos esperando. Te amamos bien fuerte!». Darío es su novio. Casi no sale de la carpa, habla poco.

El ánimo y la esperanza de muchos familiares contrasta con los cuerpos rotos de muchos socorristas dispuestos a dejarse la vida, atados con arneses y caminando sobre los restos de una construcción capaz de colapsar en cualquier momento.

Alfonso López acaba de bajar del edificio con un dedo dislocado y rengueando de la pierna derecha. Llora y pide un abrazo. Se le acerca un señor que se lo da, le agradece el esfuerzo, le dice que México va a salir adelante, luego llega una mujer y le dice que él es la cara de México, le pregunta si tiene dónde dormir y si quiere comer. Y lo abraza.

No ha parado desde el martes. Sacó a 15 cuerpos de distintos derrumbes, dos de Álvaro Obregón la tarde del domingo. Se los pasaron en estado de putrefacción, tenían las caras en paz, de que no les dolió la muerte. Pero él se lamenta: «Quería que estas manos que tengo aquí fueran las manos de Dios para poder salvar gente, sé que todavía hay una oportunidad».

Derechos de autor de la imagenJUAN PAULLIER

Derechos de autor de la imagenJUAN PAULLIER«Me siento muy mal, pero México todavía no está muerto, estamos de pie», dice llorando, «lo que he visto es algo… se los juro que es terrible lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo aquí en mi México».

«No puedes entrar creyendo que lo puedes todo»

A un grupo de voluntarios que esperan sentados para adentrarse en el horror les dan consejos, les dicen que trabajen como equipo, que acá no hay héroes y que si están cansados lo digan, que si les ofrecen una barrita de cereal, se la coman.

Jazmín Zarza, una amiga de Adrián, va de casco y chaleco a meterse para ayudar a sacar escombros. Son las 10 de la noche del domingo.

«A todos nos da miedo entrar porque no estamos preparados para esto, existe el riesgo de que caiga, de que pase algo, pero por ayudar hasta el miedo te ayuda a continuar. No puedes entrar creyendo que lo puedes todo, que no te va a pasar nada».

Se siente mal porque sabe que Adrián está sufriendo, se siente impotente y entonces trata de hacer algo para darle esperanza a la familia. «Si yo puedo quitar una piedra y eso puede abrir un camino para que saquen no sólo a Adrián pero a más personas, pues eso es tu satisfacción, que puedan salir, que puedan encontrarlos».

Quería que estas manos que tengo aquí fueran las manos de Dios para poder salvar gente»

De fondo los gritos interrumpen la conversación. A veces son aplausos para socorristas que van a descansar. A veces son gritos para pedir un médico. Ahora son familiares molestos que rodean a Humberto Morgan, un funcionario del gobierno de la ciudad que sirve de nexo entre el operativo de rescate y los familiares.

Morgan habla de los esfuerzos mexicanos, del escaneo de los japoneses, la termografía de los israelíes, los sonares de los bomberos de Los Ángeles y la labor de los binomios caninos. Explica que el edificio fue concebido para ser una construcción de dos pisos y que luego se añadieron cuatro más y que en la parte superior se usaron materiales demasiado pesados.

Derechos de autor de la imagenJUAN PAULLIER

Derechos de autor de la imagenJUAN PAULLIERLa hermana de Jonathan Escamilla se desespera. Agitada, lo interrumpe: «Le pido al señor que en verdad sea transparente. A mí me dijeron que hay personas muertas y les dije a los de la Marina, ‘tengan huevos, hijos de su p*** madre, para decirle a la gente quién y no le den esperanzas’. Me gustaría saber en tiempo y forma qué es lo que sucede con mi familiar. Exijo al gobierno que diga las cosas claras».

Morgan se queda seco, impertérrito. De fondo alguien suelta un «mentiroso», otra le grita «pendejo». Por lo bajo, una mujer le dice que ojalá eso no le pase a usted.

Afuera jóvenes voluntarios hacen cola para el relevo. Otros ordenan el tráfico. Llega gente a ofrecer comida. Llueve. La escena es todavía más lúgubre. Es ya lunes de madrugada. A cinco días y medio del terremoto. La esperanza se reduce, pero no se pierde.

El terremoto del 19 de septiembre dejó 361 muertos, 220 en Ciudad de México. Adrián Moreno fue uno de ellos.

BBC